农民摄影师的希望工程:12年1.7万人获资助

2011年10月,王搏在川西壤塘县与当地寺院收养的一群孤儿在一起

2011年10月,王搏在川西壤塘县与当地寺院收养的一群孤儿在一起

2005年冬,甘肃礼县自办教学点的“教师”蔡阳平给孩子们举行升国旗仪式。旗子是用借来的红布做的,五星是用纸剪的

2005年冬,甘肃礼县自办教学点的“教师”蔡阳平给孩子们举行升国旗仪式。旗子是用借来的红布做的,五星是用纸剪的

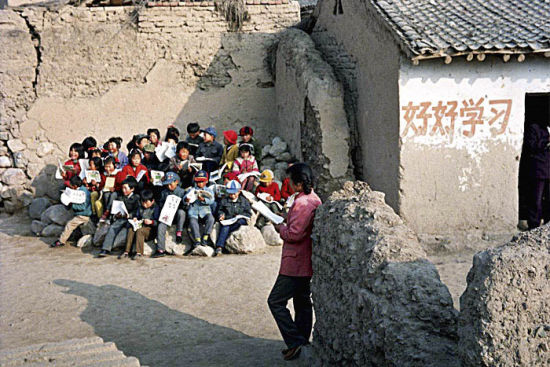

1996年,王搏走访甘肃漳县时看到,因教室坍塌,师生们在空地上坚持上课

1996年,王搏走访甘肃漳县时看到,因教室坍塌,师生们在空地上坚持上课

一个农民,用办个人摄影展的方式资助了近两万名西部贫困儿童和代课教师。他只想证明,还有另一种公益慈善的形式,穷人也可以做慈善。

记者 贾子建

早上一起床,王搏就打开了电脑。微博上的一个留言让他今天有点兴奋,是有人希望能够资助几个孩子,通过网络询问资助流程。“不知道他能资助几个呢,我得赶紧给他打个电话。”王搏的手机几乎从不用来打电话,网上他公布的手机号码旁也会加个括号,注明只用来收发短信。说到底,原因是短信比长途通话要便宜得多。当然也还有别的原因:一通显示来自宁夏固原的电话响了很久,王搏也没有接听。“我实在没法向那些贫困学生的家长解释为什么他的孩子还没有得到资助。”说完,他会陷入沉默。

除了查看微博留言,王搏一定要查看的是自己和北大爱心社共同创建的“爱心·王搏计划——西部贫困儿童助学行动”网站。这个2002年就开始运行的网站上有王搏实地调查得来的一些西部贫困儿童的基本资料,而任何人都可以在身份资料获得认证后,选择一个孩子进行资助。“从2002到2013年,通过我们的网站资助和曾经资助的孩子有3405人,平均每年有300多人。”王搏每天关心的正是网站变化的统计数字,这意味着有更多孩子将获得资助。

天水市郊的自家小院里养着兔子,菜园里种着已经成熟的萝卜和茄子,王搏还要帮妻子去挑水。现年49岁的他两侧头发已斑白,表情沉静,很少笑,和村里其他农闲时的农民没有什么区别。只是这样悠闲的清晨实在不多,事实上,他才刚刚结束长达三四个月的旅行回到家里,脸上还挂着一丝疲惫。“每年我都会选一些曾经去过的地方和新的地方去做入户回访和调查,看看资助是否到位,再搜集些新资料。”这种走访他从上世纪90年代初就开始了,仅1992年10月到2000年3月,他就徒步8000余公里,穿越甘肃省的天水、定西、白银、陇南;陕西的榆林、延安地区,以及宁夏、四川、青海等地区的30多个贫困县,600多所学校,自费收集了上万名已失学、面临失学、丧父或丧母和自身残疾的儿童。这次,他的行程除了甘肃、宁夏、四川、青海外,还有新疆,五省的入户调查又给他带回了1600多名贫困学生的新资料。常常背着照相机出门,一走就是很久不见人影。“村民们说我是记者,怎么解释他们都不肯相信我不是。”

1600多个孩子,这是王搏目前最头疼的事。这种“头疼”年年轮回,已经20多年。“要是能找到人‘打包’资助这些孩子就好了,我可真不想再办摄影展了。”上一次举办摄影展还是2010年。王搏告诉本刊记者,近两年他更青睐“打包”资助的方式,即联系到一家企业资助人,王搏负责提供学生的资料和银行账号,企业资助人依据资料直接资助几十名甚至上百名贫困学生。“这种方式节省了很多成本,效率也更高。”

“成本”指的是北大志愿者们投入的维护精力,“效率”则是孩子们更快获得资助的可能性。从一开始,王搏倡导的就是“一对一”的资助形式,他只担任联系人的角色:亲自调查确认贫困家庭的真实情况,然后寻找有爱心的资助人。但是这样的模式中始终存在一个难以获得有效解决的问题:弃助。按照“爱心·王搏计划”的援助流程,在资助人选择了一个受助学生后,他需要先寄给学生一份资助协议,而学生家庭会再将自己的具体资料等邮寄给资助人,之后资助人才会根据资料汇款资助。“在我们的回访中,一些资助人因为嫌程序繁琐而放弃资助,还有些手机索性变成了空号。有些受助学生已经等待了将近一年,既没有收到邮寄协议也没有援助款。这个过程最起码要耽搁学生一学期甚至一年,高中才三年,有些孩子被耽搁后也许就辍学打工去了。”王搏说,志愿者很难对资助的落实情况进行有效的跟踪,往往发现也是事后一两年回访的时候,而弃助的比例有20%~30%之多。

但是王搏也理解,弃助的一个重要原因是缺乏信任。“仅仅是一个网站,陌生人凭什么相信你说的孩子确有其人呢?怎么保证你不是个骗子?”也正因此,网站建立10年,3000多人的资助规模实际上只是王搏援助计划中很小的一部分。“绝大多数资助者都是在摄影展上确认资助协议的,因为可以当面咨询,有什么问题都可以现场解决,成功率要高得多。”而那些生动的照片配以详细的说明,足以震撼在场的每个观众。从1998至2010年,王搏在北京、上海、广州等多地举了行70多次个人摄影展,帮助1.7万多名西部贫困儿童和代课教师找到了资助者。但是没有人知道,为了找办展场地他吃了多少苦,更不用说,他花光积蓄后又欠下的十几万元债务。“还了大部分,还有4万元,平均一场的经费是5000元左右,你算算花了多少钱。”对王搏来说,摄影展是个不得已的手段,因为他是个农民,没有更好的办法。

农民摄影师

王搏从不和村里人谈他的公益事业,因为感觉没有共同语言。“说了他们也不信,还会招来无谓的非议。”也曾有朋友问他是否因此赚了很多钱,在王搏带他亲自做过一回入户调查后,那位朋友就再也不肯去了。“他说没想到,我不仅没钱赚,还要给别人塞钱。”但是让王搏有点欣慰的是,自此以后,这位开磨面机的朋友说什么也不肯再收他家的加工费。

与村里其他人一样,他一家四口有7亩口粮地,除了菜园自给自足外,还种些柴胡这样的中药材,一年有几千元的收入。“我就是个农民。”王搏对本刊记者说。1970年他读小学时正是“文革”搞运动最厉害的时候,身为医生的儿子,他成了学校里被“专政”的对象。王搏受不了委屈,不想去上学了。“父亲劝我有机会就一定要去学校读书。”但是在读到初二时,他却不得不放弃学业。“父母都老了,干不了活,我和妹妹就不念了,下地干活、操持家务。”在家务农,也出去跑过销售,正是在24岁这年,王搏把自己的名字改成了现在这个“搏”字。“是我自己取的,当时没有具体目标,就想去闯出一番事业来。”“搏”字是他当年的心境,却没想到预言了之后人生的辛苦奔波。

王搏有商业头脑,1986年,他就买了一台二手相机在毗邻的麦积山风景区为游客拍照。“一张照片两块钱。”这笔财富的积累不仅能够养活家人,还足以让他后来承包下景区湖边的一大片区域,当个小老板,兼卖茶水。这个挣钱的营生也是他的兴趣。王搏只通过邮寄来的教材学习过摄影的函授课程,因此每年过了10月,景区进入淡季,他就会背着相机外出采风。

“我当时是喜欢拍风景的,但是那些孩子的脸让人忍不住举起相机,也没想到最后就开始拍纪实人像。”1988年,在甘肃会宁的村庄里,王搏把镜头对准了那些贫困失学的孩子,因为每个孩子都让他想起自己的童年。“我那时要砍柴卖钱,一背的柴火卖一毛多钱,两毛多钱换几斤粮食。攒一点口粮,就再去上学。”这种断断续续的学业最后也是戛然而止,所以1992年当一位有三个孩子的盲人父亲跪下,请求王搏帮他养一个孩子时,王搏向他承诺:“如果我有能力的话,我会供你们的孩子上学。”

也是从这时开始,王搏突然发现了摄影的新意义。1992年,他拍了一组失学女童,5年以后获得了中国摄影协会、中国青少年基金会、中国少年报联合举办的“我要上学”大赛优秀奖。兴奋的他,拿上100元奖金赶去天水杨家山寻找照片的主人时,那女孩儿已经外出当了打工妹。当时“希望工程”已经开始,他看到了一张“大眼睛”照片引起的轰动和女孩苏明娟命运的改变。“我觉得这些照片拍了以后,可以拿给当地相关部门看,呼吁他们关注解决。”但是没想到,从县城到省城,王搏几次三番地跑,都没有人愿意出面帮助解决。而他自己则受到身份的质疑。“先问你是哪个单位的,没有单位,一个农民,你不是多事吗?”王搏想不通,但是也不能放弃,因为他自己实在没有能力去帮助那么多孩子。“如果自己有钱,我就去帮他们。”1996年,当他第17次去兰州时,还是没有找到可以一谈的人。钱花光了,他喝了一点酒,绝望地把带来的一包照片和资料一把火全烧了,泪水却止不住地流。

1998年春天,麦积山景区多了道奇特的风景:王搏在自己的承包区域内,树木的枝杈上挂满了贫困儿童的照片,多的时候有一百六七十张,上面还附有儿童家庭情况的基本介绍。他并没有放弃,还在为没能真正帮到那些孩子而耿耿于怀。两年里,除了重新冲印几年积攒下来的照片,王搏开始自己想办法寻求解决之道:他决定把拍摄的这些照片公之于众。“一对一”的资助形式也是这时候想出来的。想资助这些孩子的人跟王搏签订一个协议后,就可以获得学生的联系方式。但是景区摄影展的效果并不好。“游客们好奇,但是怀疑,半年里一份协议也没有签出去。”王搏说。

有人建议王搏去更大的地方展出他的照片,但其实遇到的问题与之前是一致的:王搏没有单位,何况他拍的照片内容“太过敏感”。依托一家公益机构在“助残日”举行的活动,他才终于得以在兰州市中心的东方文化广场办了自己的第一次摄影展。“我一晚上没睡,凌晨6点去拉绳子,到早晨8点钟,十几幅照片全部粘出来,照片下面围着很多人看。”这一天,王搏的“一对一”资助计划找到了第一个资助人。一个叫金信义的人资助了五个孩子。“唯一的感觉是不敢把头低下来,就一直仰着头,实际上眼眶里全是泪水。”这一天,王搏和资助人共签了25份协议。然而,他的广场展览也到此结束。“那家机构发现我的照片内容和他们的主题不相符,就把我撵走了。”所幸,一家商场请他去继续展览了五天,最后又120多个孩子获得了资助。

王搏又回到了麦积山景区办“个展”。再次陷入沉寂的生活被两个中央民族大学来写生的学生打破。回忆起当时,王搏只能感叹是缘分到了。“雷海波和吴广兴在我的照片前看了很久,问是不是我拍的,后来还坐在门槛上跟我聊了很久。”告别时,雷海波答应王搏,要为他联系看看能否在北京举办摄影展。“他们走了很久都没有消息,我等不及,反正也是想去北京,索性就直接去了。”卖了家里麦田的收成,王搏凑够了180元的火车票钱,带着800幅照片和100个尚未冲洗的胶卷,当年34岁的他一路从甘肃站到北京,而这是他第一次坐火车。

偌大的北京,他只认识见过一面的雷海波和吴广兴,赶到中央民族大学时,雷海波还在长春写生。“我被安排住在雷海波的宿舍里,却三天没看见他的人影。”王搏说,从长春临时赶回来的雷海波开始和学生会干部们做各种努力,试图说服学校帮助王搏举办摄影展。1998年12月6日,在中央民族大学美术系第一次使用的展览厅里,王搏的摄影展《救我上学大行动》在京城引起了轰动,随后在北京大学、对外经济贸易大学等多所高校巡展。之后又被邀请至上海、广州等地巡展。

王搏一下出名了,他不在乎名气,只想着能有更多孩子早点获得资助。“那时候我提出凡是想采访的媒体都得资助一个孩子,很多人犯了愁。”王搏说。在广州,除了有100多个孩子被确认资助,还有企业主出天价打算购买他展览的所有照片。没想到,王搏却拒绝了。“我没想过要卖,那些孩子的肖像权属于他们自己。更何况我也不知道他们购买照片的目的。”于是,王搏让自己陷入了奇怪的境地:他手里握着一笔财富,却过着多年举债度日的我生活。从1989年拍到现在,王搏保留了20多万张肖像底片。他觉得也许未来有合适的机会,应该全数捐赠给博物馆。“这毕竟是对国家一段重要历史的记录。”王搏对本刊记者说。

行路难

自始至终,王搏的“一对一”援助计划都不让自己接触钱。常年的个人探访都是自费,他也不肯接受任何给他个人的捐助。“我不能要那些钱,知道了钱的好,我也很难保证自己以后还能走正路。”他的自律仍然保持着农民的朴实。在他看来,也正是这份“清白”才能保证援助计划为资助人所信任。王搏不愿意谈他在探访中遇到的种种“麻烦”。因为没有“身份”,他时刻要面对种种猜忌。“经常被派出所叫去盘查,发现不了什么,也就把我放了。”其实连受访的贫困家庭也不理解他的身份。“我说我是志愿者,孩子们不懂。家长认为我是记者,或者工作组,怎么否认也不信。”

王搏的工作确实像个记者,每次他都请当地学校的校长列一张贫困学生家庭的地址清单,便循着地址一家家亲自找过去,不管路途有多远。“清单里也会有水分,但是除了观察居住环境,还可以看借贷证明、医疗诊断等来判断,还要走访附近的几户邻居打听,他们是不会撒谎的。”王搏用照相机捕捉着那些忧虑脸庞的种种细节,同时还要及时做资料记录。“有时一天最多走十来家,不及时整理就全乱了。”一天只能睡上四五个小时,夜深了来不及下山,他就宿在村里人家。“很多地方缺水,所以不洗脸就睡了。一发痒就摸出个虱子来。”临走,他还不忘留下自己的餐费。

20多年,走过西部十余个省份,王搏看着曾经访问过的村子在几次回访中逐渐起着变化。“普遍贫困的面貌减轻了,但是那些因为单亲、残疾或者有重病患者的家庭还是看不到任何起色。”在他眼里,贫困学生的存在状况变得更极端:地理环境更加偏远,或者家庭状况更为恶劣。虽然国家对西部地区义务教育实行“两补一免”,但具体到个别家庭,贫困的处境仍然让人绝望。

王搏理想中的公益是让每个普通人都能够力所能及地奉献爱心。目前资助协议规定的标准为小学生每人每学期50元,初中生每人每学期150元,高中生每人每学期500元。王搏并不建议资助人提供过多钱款。“这个标准也只是学生学费中的一部分,学生家庭需要自己负担一部分。我们这么做的目的就是为了让学生不要养成依赖他人援助的心理。”他认为,数额相对低也可以促使更多普通人投入到资助的队伍中来。“公益从来就不是只有富人才能做的事。我是农民,志愿者都是学生,我们都是穷人。”王搏觉得,自己的使命和成就感恰恰在于建立起资助人和贫困学生之间的联系,付出的是时间和精力。“他们就会拿出自家酿的酒或者买的酒来敬你喝酒,给你唱西北民歌,觉得和他们在一起非常快乐。”那些因他受益的学生王搏记不住,有些读了大学,有些已经成为地方公务员。让他高兴的是,一些曾经的受助学生也成为新的资助人。

除了逐渐把关注对象由小学生转移到高中生,王搏还从2005年开始关注西部乡村代课教师群体。王搏还记得那一年在美国读完博士的北大学生李玲给他的来信。1999年11月,在北大三角地举办的王搏“救我上学”摄影展上,李玲资助了陇南地区代课教师陈志刚的儿子。然而几年后,陈志刚的儿子却在有资助的情况下放弃了学业。“由于难以支付影展费用一再举债的我无法回答她提出的关于西部教育的几个问题,李玲便独自去了陈老师家调查。”结果让李玲泪流满面:陈志刚执教20多年,却仍然住在草房里,儿子嫌弃父亲没本事,离家去了新疆打工,那年他才14岁。“李玲一个劲要我解释为什么放弃这些可怜的学生和老师。我没有回答她。她离开时默默给我500元买20盒胶卷。她当时承诺负责找钱赞助影展。是她的满腔热情,支撑我又一次启动西部代课教师计划。”2005年10月至2006年5月,王搏借贷1.7万元穿越甘肃、陕西、四川、宁夏、内蒙古、青海、西藏、新疆8个省,在24个贫困县拍摄贫困乡村代课教师1380名。

走过1998年办展的“冲动期”,王搏的后10年里充满着放弃的纠结,2004、2010年他都曾下决心不再办影展,除了无力担负精力和财力的支出,他的公益事业该走向何方也充满迷茫。王搏没有“身份”,但是他想给自己的事业确定一个“身份”。可是多年来,他从甘肃到北京,再到深圳,都没能成功注册成为一家民间机构,他已经为之奋力20多年的事业在法律上始终得不到承认。他想要“名分”,因为成为专业机构、聘用专职人员,这是公益专业化的开端。但是当有基金会提出交30万元就可以挂靠在其名下时,他又拒绝了。“有这笔钱能救助多少孩子啊。”王搏还算了一笔账,如果注册成为非营利组织,整个组织的行政管理费用大约要占到将近10%,落实到每名高中学生身上的助学成本是219元。这笔费用是以中学生每年1000元的资助标准预算的,219元里包括办公室租赁水电费、从业人员工资以及王搏计划回访举办影展、各地巡回展出的所有费用。如今没有机构化的王搏计划,每资助一个学生的成本是62.5元,这也就是回访拍摄的车费、住宿费、伙食费和举办摄影展览包含的所有费用。

如果注册成功,王搏希望通过寻求捐赠的方式解决行政管理的支出问题。如今,这笔每人219元的成本的一大部分落在了他自己身上,北大爱心社的志愿者们也要承担一部分。王搏忧虑:爱心社的志愿者们有热情,但是流动性大,也缺乏必要的社会经验,所以太多时候仍然还是他一个人在路上奔走。“我是真的累了,也想能稍微走慢些,做些思考。”王搏心脏不好,患有风湿病,多年的行走中他经历过五次车祸。在汶川震区,所乘的车子滑入江水,幸好他及时跳车逃生。

人生近半,他不得不开始重新权衡生活与事业的关系。已经回不到开始,但是走下去又似乎看不到明确的方向。但也许,在其他人眼里,王搏是不容退出甚至是放缓脚步的。今年初,他本已在浙江打工,打算安静地度过这一年,却又得到浙江几位企业家捐赠的6万元,希望他用于调查1600名新的贫困中学生。王搏尝试出薪3500元雇了两名专业志愿者。“他们只是当作工作。”只跑了200公里的车,司机却拿了多出几倍的油票找他报销。“我给他们结了工资,只能自己去完成剩下的调查,毕竟接受了人家的委托。”1600个孩子,最终他硬着头皮给北京的朋友打电话寻求场地支持,暂且先不管钱从哪来。王搏说从不觉得自己是个摄影师,他是农民,其实他最想别人认同他是名公益人士。“为什么坚持这么久?说真的,你到一线去看过那些贫困家庭的状况,就不可能置身事外,看得越多,越是这样。”